什么是指标/指标体系/维度/标签?

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

数据指标、指标体系、维度、标签,这些都是数据分析基础概念,但经常有会搞混淆。搞清楚这些概念的区别,不但做报表更清晰,而且更容易在分析问题的时候找到思路。

例如:有一个小朋友身高150cm,是个男生,长得很强壮。

一、指标

指标:通常是用数值衡量一个客观事实,上述案例中“身高150cm”就是数据指标。

二、指标体系

指标体系:需要用多个指标才能把事物描述清楚称为指标体系,比如问“小孩怎么会有那么高?”,回答:“年龄12岁,身高150cm”。

在企业里,常见的指标体系有3种形态:

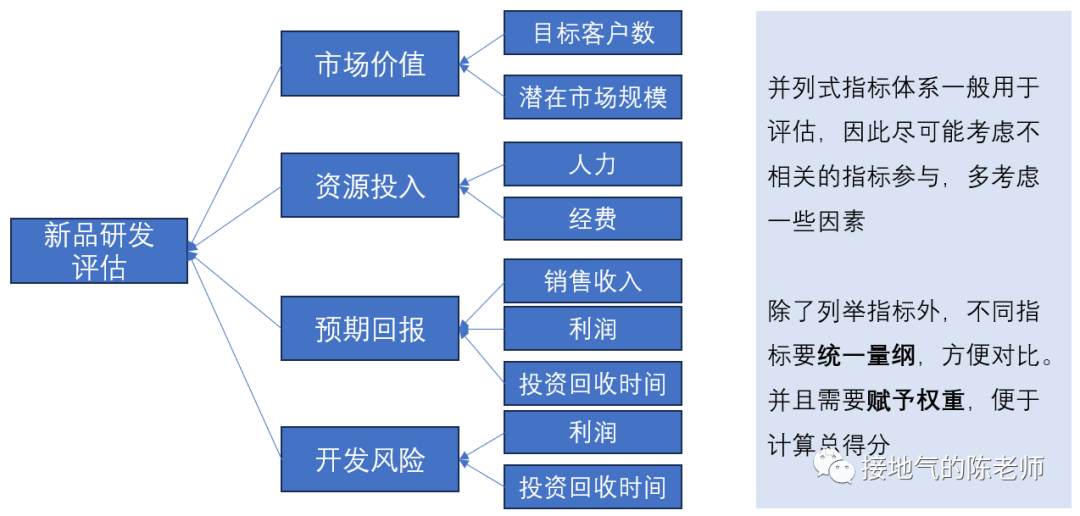

第一种:并列式

经常用于多角度评估某个体的表现,比如评估员工绩效、评估供应商表现、评估新产品等等。之所以叫并列式,是因为参与评估的指标是相互独立,并列存在的(如下图)。

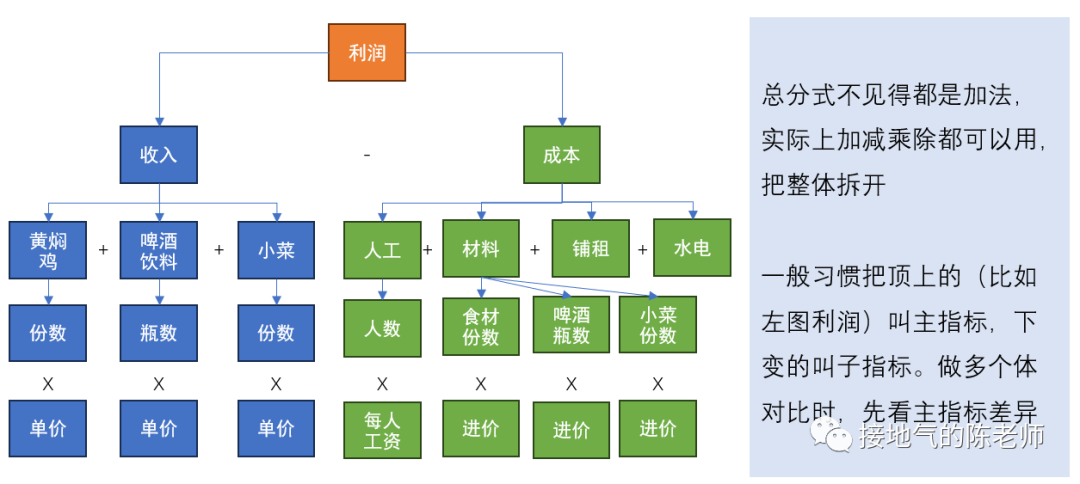

第二种:总分式

经常用于描述一个整体由若干部分组成。最经典的就是利润拆解,把利润按收入/成本来源拆成若干部分,方便分析利润变化的原因(如下图)。

在观察总分式指标体系的时候:

第一,先看主指标大小

第二,再看每个部分大小

这样更容易看出问题。在多个个体对比的时候也遵循这个原则。

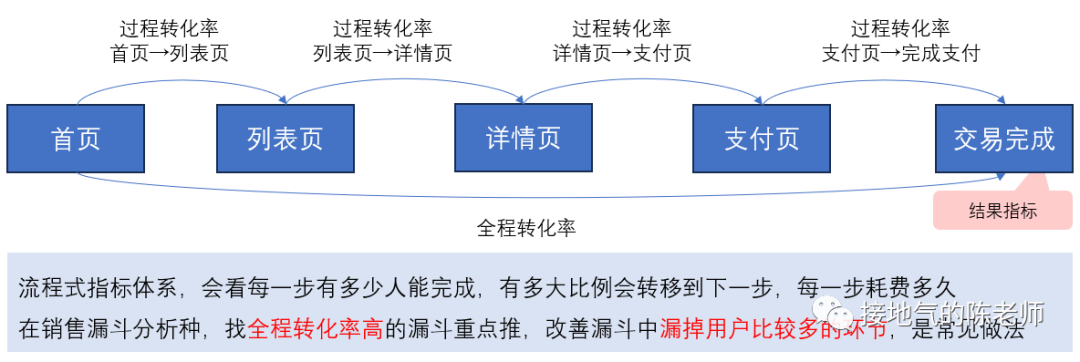

第三种:流程式

经常用于描述一个从开始到结尾的流程。在销售端,它经常被称为:漏斗模型。因为在销售的过程中,每增加一步就会流失一些客户,形同漏斗。大部分销售流程都是漏斗式的(如下图):

在观察漏斗式指标体系的时候:

第一先:看结果指标大小

第二再:看全流程转化率

第三再:看过程转化率

这样可以对整个流程情况加以了解。有些同学会一上来就陷在细节出不来,结果把自己绕晕了。

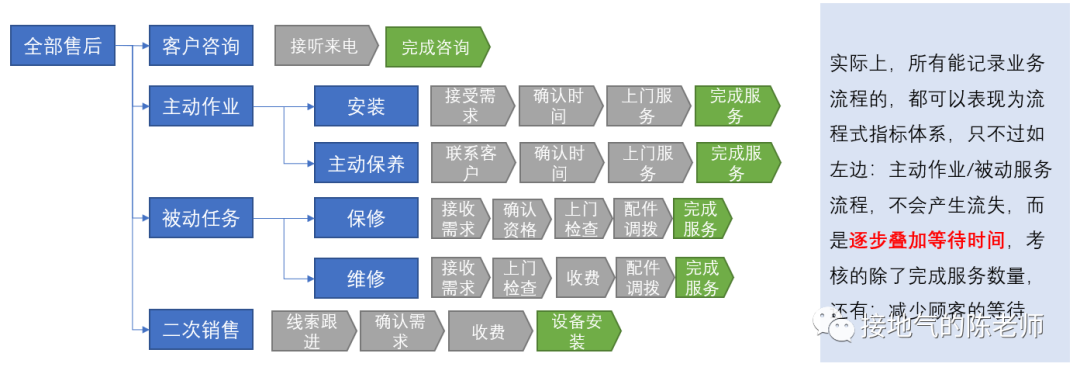

当然,流程式也不止漏斗这一种,比如在生产、服务、售后等环节,也是一个完整的流程,但不是逐步递减的。比如生产任务,是肯定要完成的,但随着生产工序增加,每一步会增加新的原料、生产费用、人工成本,此时整个流程所消耗的成本、时间是逐级递增的。

有了数据指标体系,可以详细了解业务情况,但想促成业务行为,还需要标签的加持。

三、维度

例子中的“男生”就是一个分类维度,分类维度不是连续型的数值,一般是定性的描述,用来区分个体的。

四、标签

例子中“强壮”就是一个标签了,让人们想到做什么业务动作。

比如一个男生贴上“强壮”的标签,那么下次班级大扫除找劳动力的时候,目标就清晰多了:“把咱们班强壮的男生都召集过来!”,业务含义清晰,促成业务动作,就是标签的作用。

有些标签是可以从数据指标里计算出来的。比如一个小朋友数学满分100,考了98。我们可以给个规则:考试95以上的都算“数学好”。于是这个98分小朋友就被贴上了:“数学好”的标签。

在通过指标计算标签的时候,一般有2种做法,

第一种,是业务上约定俗成的,比如大家习惯上都认为数学考95分已经很高了,那就这么定。毕竟标签是给业务用的,他们觉得好用才是最重要的。

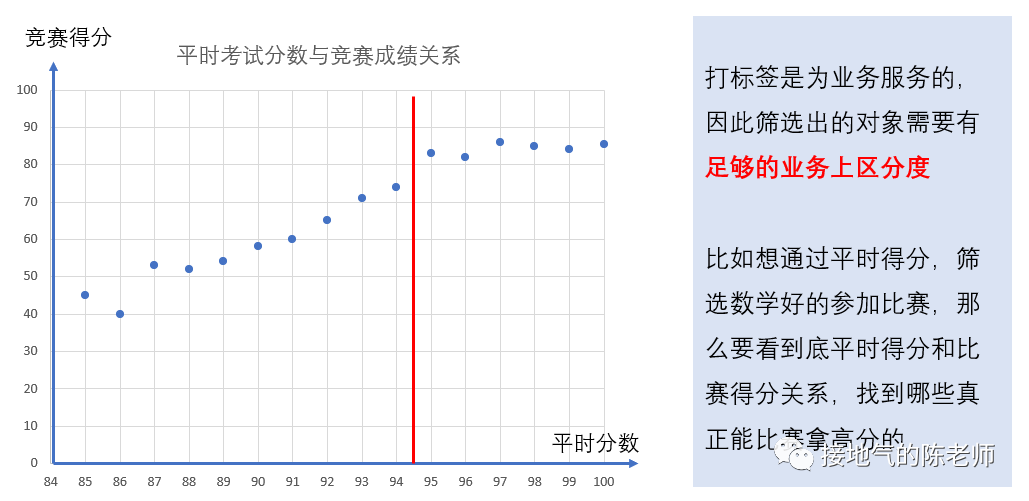

第二种,可以根据打标签的目的,做数据检验。比如挑“数学好”的同学,是为了参加数学竞赛,那么打了“数学好”标签的同学,应该竞赛得分显著区别于普通同学。于是我们可以设计一个实验,来看不同得分的同学参加竞赛结果差异,从而找到一个合理的分段标准(如下图)。

五、综合运用

1.建立分析思路

【指标体系 + 标签 = 高质量数据分析】

做分析的时候,经常对着一个指标或业务场景发呆:到底为啥它就涨了跌了呢?到底它说明了啥呢?这个时候,可以试着:

1、构建指标体系,观察数据细节。

2、增加标签,量化影响因素,分析问题来源。

可对比的标签、可分析的指标丰富了,自然结论容易出来。

2.深入分析问题

深入地看问题

通过“标签+指标”,深入地看问题,比如分析推广效果的时候,

1、先看指标:哪些渠道转化率高?哪些不行?

2、再看标签:转化高的渠道,用的素材/商品/折扣是什么水平?

这样容易看出问题所在(如下图)

避免判断错误

通过“标签+指标”,避免判断错误,比如看到两个团队业绩有差异,不能简单地就说:谁业绩高谁是标杆,大家向他学习——

1、两个团队人员结构是否有差异

2、两个团队客户资源是否有差异

3、两个团队销售方法是否有差异

这时候需要对人员素质/客户资源/销售方法打标签,再观察相应指标差异,就能得出更准确的结论(如下图)。

总之,要熟练运营标签和指标体系,才能做出高质量的分析。