因果关系分析:追溯问题源头

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

当销售、产品设计、营销等多重因素叠加的时候,企业需要弄清楚下面的问题。

- 到底每一种手段能推动多少结果?

- 当问题发生时,到底发生在了谁的身上?

- 当结果表现良好时,到底是因为谁做的贡献大?

这些问题归根到底都是一个问题:到底业绩发展的原因是什么?这个问题可能是整个商业分析的终极问题,如果能分析出来,就掌握了打开商业成功大门的钥匙了!寻找因果关系的常见方法有4种,具体介绍如下。

一、拆解法

拆解法就是把一个结果指标,从多个分类维度拆解,找到对结果指标影响最大的变动点。

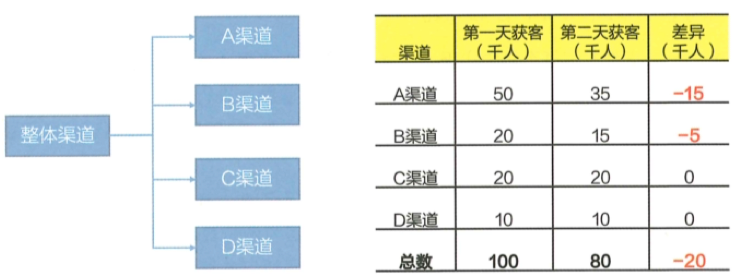

举个简单的例子:在一次目标为拉新的推广活动中,共有4个子推广渠道一起推广,活动时间为两天。第一天一共获客100人,第二天一共获客80人。问获客数量减少的原因是什么?

具体分析如图所示。

- 把总获客数按4个渠道拆解,发现A渠道获客数量减少的人数最多(少15人),B渠道获客数量减少的人数居其次(少5人)得到的结论: 主要原因是A渠道少了,次要原因是B渠道少了,所以总获客数量少了。

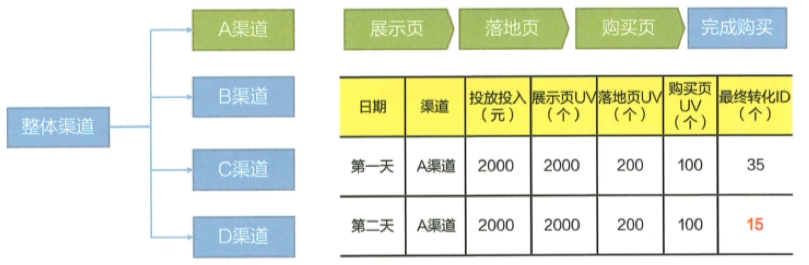

- 把A渠道的获客数量按获客流程拆解,拆解为展示页一落地页一转化三步,发现A渠道第二天是在转化环节获客数量变少了。因此得到结论:因为A渠道的最终转化环节出了问题,所以总获客数量少了,下一阶段应改善A渠道的表现(见图)。

看起来回答得很完美,原因已经找到了。可这种回答经不起业务部门的追问:“为什么 A渠道的转化率降低了?

- 投放经费未减少。

- 展示页、落地页的设计未更换。

- 前后只差1天,为什么差异这么大呢?

- 为什么只有A渠道变得那么差,其他渠道不变呢?

估计这些问题,分析师很难立刻回答上来。

所谓的拆解法,本质上只是通过细分锁定了问题发生的位置,但是并不能找到导致问题的“元凶”。所以常常被用来发现问题,而不是解释问题。不过,在某些分工明确的企业中,能锁定问题的发生点已经足够了。比如在上面的案例中,发现A渠道的获客数量大幅度下降后可能负责A渠道的业务部门已经开始着手制订优化计划了,此时只要继续验证其优化计划是否见效即可。

二、相关系数法

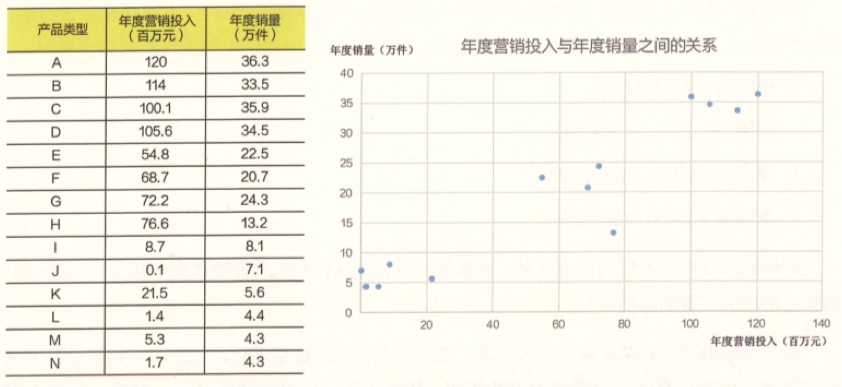

统计学里有一些可以确认数据之间相关分析的方法,如经典的Person相关分析法。举个简单的例子,有一家企业,各产品年度营销投入与年度销量之间的关系如图所示。

即使不用统计学公式,通过观察数据散点图我们也能看出:年度营销投入与年度销量之间有一定的关系。这种关系可以通过统计学的公式进一步得到确认。比如在上图所示的数据中,通过Excel工具中的CORREL函数,可以计算出年度营销投入与年度销量的相关系数是0.95(相关系数越接近1,说明统计意义上的相关性越大)。

要注意:相关分析、回归分析、聚类分析,本质上不是“分析”,而是计算。通过计算,得出两列数字或几列数字之间的关系。至于这个关系到底有没有含义,计算公式本身是不负责解释的。因此,如果不考虑现实场景,生搬硬套,则经常出现一些让人哭笑不得的问题。

比如,统计学领域经典的“龙脉说”。

- 国家GDP年年涨。

- 我家门前的树年年长。

- 把两个数据分别填进去,通过计算得出其相关系数为0.99。

- 所以,我家门前的树是国家的“龙脉”!

所有的统计学方法都有类似的问题,只能解释数据本身的关系,解释不了现实中两个事物的关系。更本质地看:是否所有的业务行为,外部因素都能量化?完全不是。比如用户对品牌的信任、产品体验的好坏、竞争对手的吸引力,这些都很难量化。

因此,统计学方法经常用于大范围的筛选指标。比如在不清楚情况的时候,将可能有关系的数据指标全部放到计算工具里计算,挑出统计意义上相关系数最大的指标,再进一步分析是什么样的业务逻辑,造成了这两个指标相关系数最大。

三、因果分析法

基于最朴素的业务逻辑:既然A事件会引发B事件,那么A事件产生了,B事件就应该产生A事件结束了,B事件也会慢慢结束。基于这种朴素逻辑,可以总结出因果推断的四大原则。

- 原因发生在结果以前。

- 原因发生以后,结果发生。

- 原因持续期间,结果持续。

- 原因消失以后,结果消失。

这样的推断符合人们的直观感受。更重要的是,做这种判断需要的数据非常少!只要一个指标走势就能“看图说话了”。

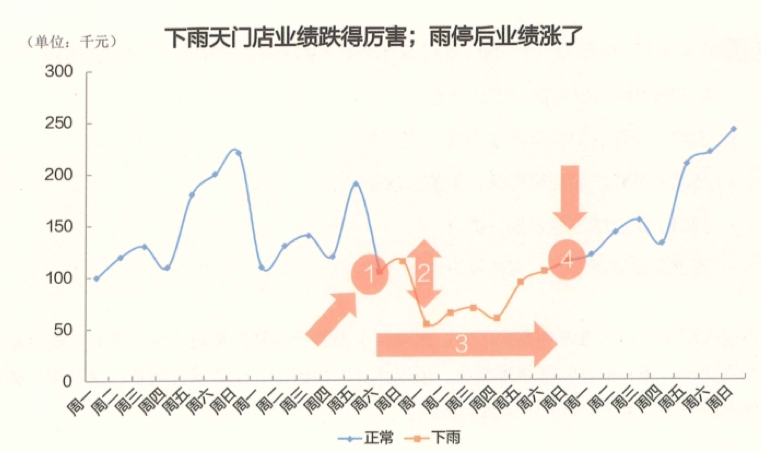

举个简单的例子,某实体店店长反馈:这个月因第三周连续降雨,导致本月销售受到了明显的影响。此时,有了一个简单的推断逻辑:因为下雨,所以业绩降低了。想要检验这个逻辑是否成立,需要查看4个条件,如图所示。

- 雨开始下,指标下降。

- 指标下降得很厉害。

- 雨持续下,指标持续下降。

- 雨停了,指标恢复了。

这样才能说下雨是影响业绩的主要原因,要不只能说这是影响因素之一。

这么分析有一个很大的问题,就是无法排除杂糅因素,只能观察到影响最大的那个因素,更无法看到隐藏在背后的深层因素。比如观察外因的时候,只能观察到天气、机动车尾号限行这种明显的因素;观察内因的时候,只能观察到降价这种因素。如果进一步细分降价、产品改版业务员培训各自能驱动多少?则完全无能为力。

因此,这种方法常常用来做排除法,排除不合理的借口。比如:“你说天气不好,业绩就不好那为什么天气差时别人家照样有业绩?”,至于推动业绩的因素到底是什么?还得用其他方法分析。

四、控制变量法

想排除杂糅因素,最好的办法就是分组测试,把样本塞到密封的箱子里,然后一组组地测试效果。比如,想测试用户对不同文案的响应率,理论上应该用同样的产品、价格、转化位置,选同一批人、同一个渠道,然后可以开始测试了。

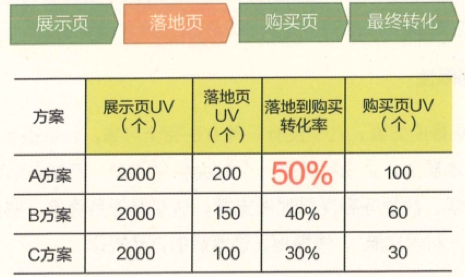

举个简单的例子,在一个转化流程里,业务方有3个落地页方案:A方案、B方案、C方案因此分别分配了2000个用户来测试转化效果,测试结果如图所示。

可以看到A方案落地页到购买页转化效果更好,因此A方案更适合使用。

TIP

在测试中,尽量测一个变量,保持其他影响因素不变,这样收到的数据准确率最高。

常见的影响因素包括以下几个方面。

- 客群:可能有的客群就是刚需,购买率高。

- 产品:爆款产品更受青睐,买的人就是多。

- 价格:便宜的东西就是好卖。

- 渠道:渠道不同,对应的用户也不一样。

不过在现实中,很难做到完全区分,因此至少抓住产品和价格这两点。因为这两点最容易引发剧烈波动,用户群体特征很难穷尽,所以抓其中关键的,比如累计消费、消费频次即可。这种测试的方法在A/B测试中仍然会用到。

但是,测试手段也有其他问题。

- 很难找到一模一样的两组人,完全排除杂糅因素。

- 很难穷尽目标用户类型,因此测来测去可能都是同一类人的意见。

- 测试环境很难完全封闭,特别是要测试的是大促销、新品这种热门话题。它们天然就0自带热度,很难排除。

- 很难在合法合规的情况下,完全搞差异化方案,这涉嫌价格歧视与欺骗消费者,很有可能引发投诉和相关部门的关注。

- 用户永远是趋利的,一旦发现“同人不同命”的结果,就会主动想办法突破测试屏蔽获得优惠最大的方案。

各种问题导致的结果就是,理想化的测试需要同时符合“即时反馈、封闭信息渠道、个性化推送”三大要求。在各种业务中,类似打车软件、短视频软件、订票平台最接近这个场景。反馈速度稍微慢的,比如电商平台,在做差异化测试的时候,很容易被用户发现其中的问题,最后用户还是哪个便宜买哪个。

五、归因分析的局限性

综上所述,在因果推断方面,几乎没有一种方法完全可靠,包括很多经典的统计学方法和科学实验方法。因为本质上,企业经营是一个社会科学问题,不是自然科学问题。在自然科学领域,有物理、化学、数学等客观原理做支撑,这些原理是稳定、科学、可量化的,因此可以通过“数据统计+科学实验”,慢慢地发现背后的自然规律。

社会科学问题则完全不是这样的,一来它本身就是多种因素共同影响的,很难完全排除干净,二来在于人们在很大程度上就是感性且冲动的,不是所有行为都有理性的思考;三来人们的主动行为能操控改变事情的走向。因此,在社会科学领域,很难直接套用自然科学的方法解决问题。在实践中,以上4种基本方法(拆解法、相关系数法、趋势分析法、控制变量法)都能用来发现规律,可以根据条件选择适合的方法。

可现实是残酷的,往往还会有下面的问题。

- 有问题发生时,部门之间因为责任划分而争吵,很有可能为了撒清责任而强行找理由。

- 有成果产出时,部门之间因为利益分配而争吵,很有可能为了彰显自己的功劳,强行找亮点进行人为干扰,让商业分析更难得到真实的答案。

无论什么问题,一旦和利益挂钩就非常棘手,文中的各种手段就无法运用了。要怎么解决“人心”这个大问题呢?从本质上看,利益冲突不是靠数据分析这种理性方法能解决的,而是通过管理手段解决的。数据分析起到的作用是找应对问题的手段,找收益最大的点。因此抛开职场问题,找到关键问题点与实现增长的手段才是重中之重。