典型问题:“帮忙分析一下我的财务状况吧。"

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

上述文中是4个很具体的商业问题场景。可能有读者会有疑问:“这4个案例的分析思路,都和商业场景有密切的关系。有没有不那么依赖商业场景,适用性更广的分析思路呢?”为了解答这个问题,作者找了3个背景简单的场景,为读者展示如何构建分析思路,解决实际问题。

你分析过你的财务状况吗?

- 如果让你分析一下你的财务状况,你会怎么分析呢?

- 如果有人请你分析他的财务状况,你会怎么分析呢?

请花10分钟的时间,思考一下这两个小问题。

=很多情况下,需要做分析的人不会对问题有很具体的描述,就是简简单单抛过来一句:

- “帮忙分析一下我的财务状况。”

- “帮忙分析一下我的感情状况。”

- “帮忙分析一下我的求职状况。”

那么,我们该怎么进行分析呢?

整体思路:从名词含义出发,步步为营

听到有人提问,现场听众的积极性一下子被调动起来了!大家都以为这位老师会脱口而出“朋友,我看你今天穿了xx牌子的衬衫、xx牌子的裤子,你应该是一个刚毕业的学生,那么你的收入是……”总之,他们认为只要老师用眼睛一扫,各种情况就会被分析得明明白白的。

然而这一切并没有发生,陈老师反问了听众A一个问题:"你得先说清楚,问题里的'我字,到底指的是谁?、

这是因为不同的主体,对应的财务状况不同。

- 如果“我”仅仅是一个人,那么他关心的有可能是个人的收支情况。

- 如果“我”是一家之主,那么他关心的有可能是家里的财政情况。

- 如果“我”是一个企业主,那么他关心的有可能是企业的财政情况。

不能因为提问的是一个年轻人,就默认要解答的是他个人的收支情况。如果他是一家之主那么还得具体了解这一家到底有多少口人,以及整个家庭的收支情况;如果他是一个企业主那么还得了解企业的规模、经营状况等。不具体了解,给出的分析是不准确的。

这位听众A听完陈老师的分析,支支吾吾地说:“其实我目前是处于从一个人向一家人的过渡阶段,已经和女朋友谈婚论嫁了,正在头疼买房的事,可买房又不舍得让自己的爸妈听众A说了一堆背景,现场听众一起惊呼:"原来有这么多顾虑,为什么不早太多钱……”说呢?!”

因为真实的分析过程就是这样的!来求助的人默认分析师是很懂行的。懂行的人,自然不需要别人多说,很快就能推导出结果,且大部分人没有受过专业的数据分析训练,在提问前不会梳理问题,所以叙述的情况自然支离破碎。

做分析的第一步,就是梳理清楚各种情况:

- 描述问题的指标口径。

- 产生问题的业务场景。

- 哪些是真需求,哪些是伪需求

- 判断问题严重程度的标准是什么。

经过这样的梳理,很多简单的问题,甚至能直接在梳理的过程中得到答案。

第一步:确认指标口径

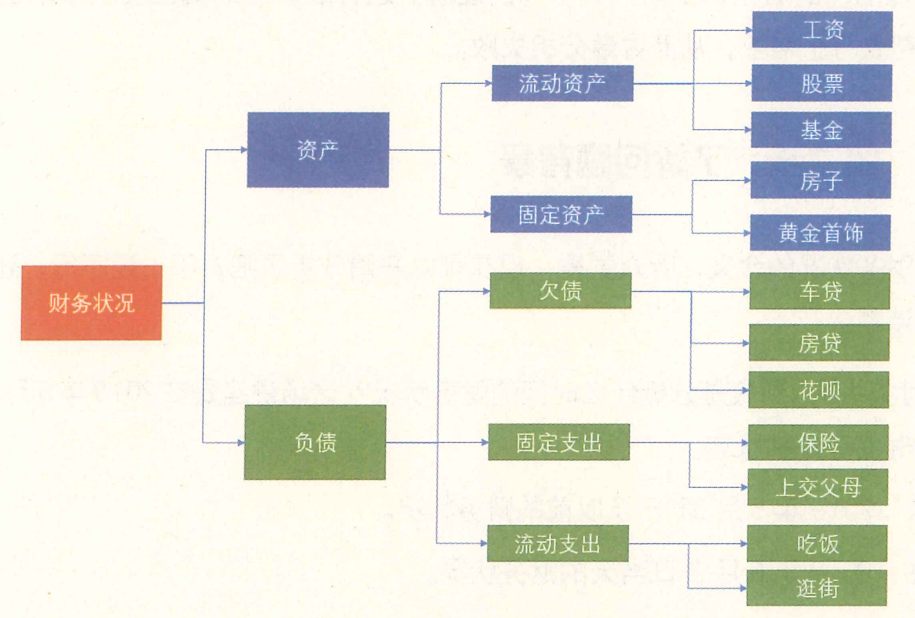

对于前面听众A提出的问题,商业分析师还要再问一句:“你这里说的财务状况的含义是什么?"如果去查资料,得出的财务状况的含义是企业在某一时刻经营资金的来源和分布状况,包含资产和负债两部分。

虽然资料上有财务状况的相关含义,但现在是在帮助听众A分析问题,故不能生搬硬套。因为听众A已经说了他不是企业主,所以不能生搬适用于企业的理论。我们可以在基础理论的框架下,针对听众A的情况做一些改进,如图所示。

TIP

注意: 不同的人,对资产和负债的判断也是不一样的,所以要确认清楚眼前讨论的资产和负债的标准,我们需要在对标准达成共识以后再继续讨论。

- 房子算资产还是负债:有些人认为房贷是负债,因为还房贷很辛苦;可有些人视房子为资产,因为房子能升值。

- 汽车算资产还是负债:有些人认为汽车是资产,很值钱;可有些人将汽车视为负债买回来就贬值。

- 保险算资产还是负债:在卖保险的人口中,保险都是资产,他们还经常能算出来很大一笔收入给买保险的人看;可买保险的人没看到那一大笔收入进来,却只知道每个月要把钱交出去,认为保险是负债。

这些涉及大金额且不同人理念差异大的东西,商业分析师一定要事先确认清楚,不能想当然。否则,讨论问题的双方认知不同,必然造成对分析结果的看法也不同。比如,如果视房子为投资,那为什么不肯找家人借钱买房子呢?这也是家人投资的一个渠道;如果视房子为负债,那不好意思让家里人多背债务也是情理之中的事。既然是为听众A做分析,就得明确他的判断标准。

当然,有些负债明显是公认的,比如欠了花呗3000元,或者请朋友们吃一顿饭花了1000元;有些投资也是公认的,比如买了1万元基金。这些含义清晰、普遍被公认的行为,就不需要细致确认,一笔带过即可。

在专业分析领域这叫指标口径确认。通俗地说,就是确认所有参与分析的人谈论的指标是同一个含义。即使这个指标在学术上、书本上、字典上有明确的含义,此时也要确认清楚。因为很有可能同样的名词,不同人有不同的理解。这种理解上的偏差会从根本上造成计算出来的数据不符合分析需要,从而导致分析失败。

第二步:了解问题背景

介绍完财务状况的含义,听众觉得:现在可以开始分析了吧?不!还不行,还有几个小问题得提前说清楚。

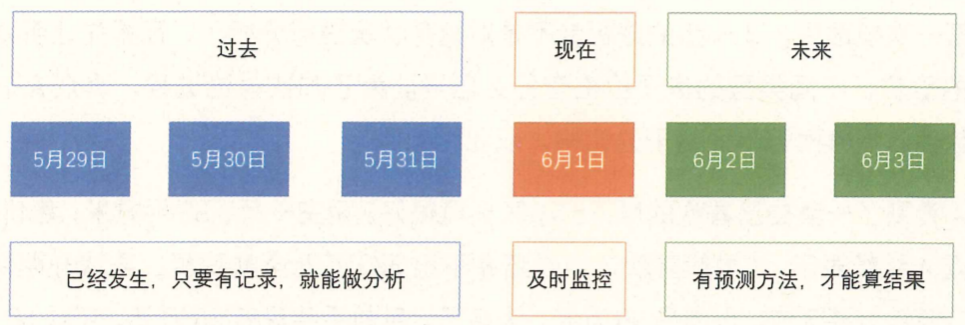

“分析财务状况”到底是分析什么时间的财务状况?这场讲座是在2019年6月1日举办的那么对应的时间有3种状态。

- 过去:2019年5月31日及以前的财务状况。

- 现在:2019年6月1日当天的财务状况。

- 将来:2019年6月2日及以后的财务状况。

明确时间点也非常重要。因为已经发生的是既成事实,只要有数据记录,是可以通过数据进行计算、分析的。只要数据记录完整,那么对过往的数据分析相对轻松。眼前发生的,则需要监控当前的行动,而监控行动是有成本的。比如听众A出门带了几百元钱,晚上和朋友聚餐喝酒,随手买了单。结果第二天起来,把这件事忘得一干二净,这就是典型的监控缺失导致的数据缺失。

TIP

注意:随着时间的推移,当天记录的数据会变成第二天的分析对象。如果当天都没有认真记录数据,那么第二天也没法分析了。如果每一天都不认真记录数据,那么累积缺失的数据就会越来越多,可能早已忘记几个月前买了什么,以后再想梳理,也无从梳理了。

未来发生的事情连数据都还没有,因此需要进行预测。预测的结果又会反向影响听众 A的行为。比如预测听众A这个月将入不敷出,那么听众A就会节省开支,或者找别人借钱,这样原先预测的结果就会不准确,所以听众A到月底不至于会饿肚子。因此,如果是预测结果,必须提前讲清楚预测的前提,考虑预测本身是否会改变行为,不然分析必然不准确,如图 14-2 所示。

除此以外,听众A为什么想要分析财务情况?分析的目的也很重要。了解目的,才好“对症下药”。好在听众A解释得已经很清楚了:“正在头疼买房的事,可买房又不舍得让自己的爸妈掏太多钱……”

第三步:区分真实需求与伪需求

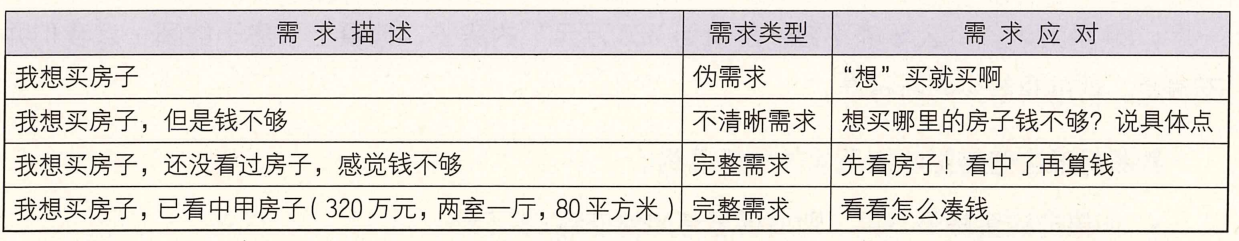

专业分析就要具体问题具体分析。听众A虽然说了一大堆问题,但是对于以下这些问题都没有说明白:

- 到底要买哪里的房子?

- 买多少平方米的房子?

- 买总价为多少钱的房子?

- 目前手里有多少钱?

- 缺多少钱?

- 还能筹备多少钱?

所以,这不算是一个完整的分析需求。想要具体问题具体分析,就得把这些信息补充完整如表所示。习惯上,我们也把没有完整信息的需求叫作不清晰需求或伪需求。

需求梳理到此,听众A忽然愣住了,然后支支吾吾地说:"其实,我还没有认真看过房子我就是看新闻说房子贵,买一套要几百万元,感觉自己买不起。

问题到此,就发生了转变。

- 最初的问题:“帮我分析一下我的财务状况。。

- 第一次梳理后的问题:“我想买房子,但我不清楚目前的房价,也不知道缺不缺钱。经过第一次梳理后,下一步的分析就不是对财务状况进行分析了,而是先让听众A去了解一下房子的价位,不同类型的房子价格有什么差异。为了加快讨论进程,听众A下载了一款买房中介软件,搜索附近小区房子的价格,以此为参照。

听众A看到了一套自己喜欢的房子:小区环境很好,两室一厅,80平方米,售价320万元。然而,听众A继续表示:“虽然喜欢,但是还拿不出320万元全款购买。虽然分期付款的话月供还得起,但首付要3成,也就是96万元,太多了。目前手头只有36万元,还缺60万元呢!

于是,问题又有了第二次转变。

- 最初的问题:“帮我分析一下我的财务状况。

- 第一次梳理后的问题:“我想买房子,但我不清楚目前的房价,也不知道缺不缺钱。

- 第二次梳理后的问题:“我想买总价为320万元的房子,但首付还缺60万元,怎么办?

现场的听众听到这里都惊呆了:居然还有这种变化!不过细细回味一下,工作生活中有太多这样的场景:嘴上说的是一件事,可后面牵扯到很多件事,不深挖背景,是不会找到真正待解决的问题的。

第四步:树立判断标准

'我想买总价为320万元的房子,但首付还缺60万元,怎么办?

如果有人这么问你,你会怎么答?

你是不是会脱口而出:“去借60万元呀!

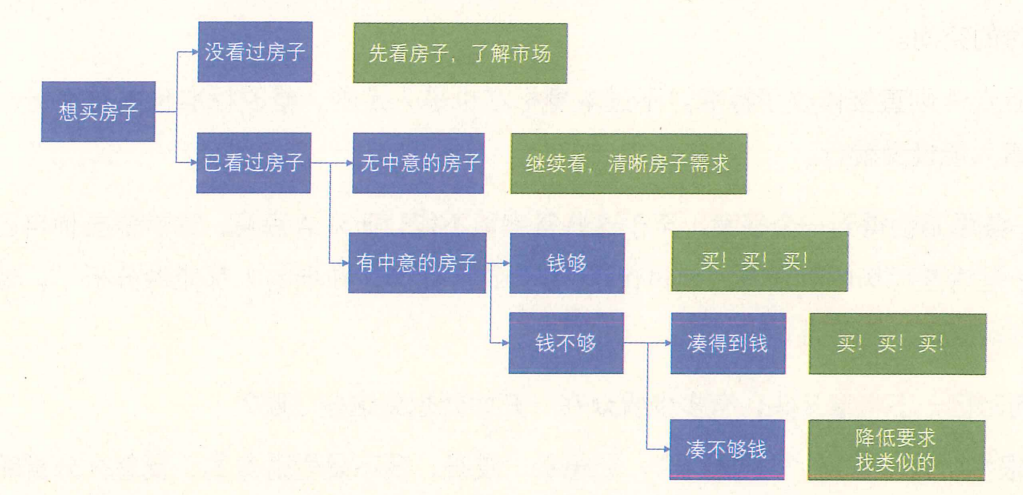

现场的很多听众都是这么回答的。然而,这里忽略了一个重要的细节:听众A到底喜欢的是这套房子,还是喜欢两室一厅的80平方米的房子呢?我们只是听到了听众A说想买“两室一厅,80平方米,小区环境不错,总价为320万元”的房子,他看上了房子的哪一点我们并不清楚。这就是缺少判断标准。

判断标准会直接影响到后续的分析思路。

- 如果非这套房子不买,则后续思考如何借到60万元。。

- 如果想要两室一厅的80平方米的房子,则后续思考在买得起的范围内,找到自己中意的两室一厅的80平方米的房子。

- 如果想要小区环境好的80平方米的房子,则后续先搜集数据,看看哪里有同时符合这两个条件的房子,再看看那些房子分别都需要多少钱。

只有明确了判断标准以后,才能开始具体分析到底是借钱买这套总价为 320万元的房子还是继续寻找其他房子。

生活中有相当多的问题是因为标准不明确、标准混乱、不同的人标准不一致导致的摩擦。

当然,也有可能听众A找了一圈也没找到同时满足这两个条件的房子,那么问题可能就有了第三次转化。

- 最初的问题:“帮我分析一下我的财务状况。

- 第一次梳理后的问题:“我想买房子,但我不清楚目前的房价,也不知道缺不缺钱。

- 第二次梳理后的问题:“我想买总价为 320万元的房子,但首付还缺 60万元,怎么办?

- 第三次梳理后的问题:“我想买两室一厅同时小区环境好的房子,但是所有符合条件的房子都超出了预算,我是增加预算还是降低买房条件?”

做分析工作就是这样一步步由浅入深,逐步找到问题的症结并不断解决问题的。想做得细致、精确、有用,就不要怕麻烦。在这个过程中,可以用 MECE方法来厘清思路,如图 14-3所示。

第五步:推导分析结论

经过上一步的提示,听众A认真想了想,重新讲出了他的需求:

- 总价为 320 万元的甲房,非它不买

- 不打算找父母借首付款。

- 不打算让女友家出钱。

- 手头上缺 60 万元的首付款。

- 若贷款买房,我能还得起月供。.

现在终于可以开始分析了。

听众 A话音刚落,现场的听众便争先恐后地向他支招。

- 听众1:“那现在就要看可以去哪里借钱!父母?朋友?亲戚?

- 听众2:“或者你可以考虑推迟结婚,限制条件里又没有提出必须今年结婚!

- 听众 3:“或者你可以重新考虑判断标准,为什么非甲房不买,条件接近且便宜的房子也行呀。”

- 听众 4:“或者你可以考虑取消一些限制条件。再说房子也可以作为资产呀,既然是资产为什么不让父母参与投资呢?

哪个听众说得有道理呢?实际上每个人说的都有道理。

区别来源于解决问题的思路不同

- 听众1是一个“乖宝宝”,严格地在判断标准的限制下寻找答案。。

- 听众2和听众3则在判断标准上做了一些改变,标准是人定的,既然是人定的就有探讨的空间。

- 听众4则直接修改了标准。不过本身标准也是人定的,修改标准也不是不行,只要当事人能接受就行。

每一条思路会得到一个答案,至于这些答案能不能让听众A满意,这就需要他自己进行决策了。于是讲座现场的听众激烈地讨论了 10分钟。此刻,在场的人都能做分析了,做分析原来是这么轻松的一件事呀!

然而回忆一下本章开头,有多少听众在一开始就想到这些了呢?

- 很多听众一听到“财务状况”,就想着“哎呀,我不是学财务的,要怎么分析呢?”

- 很多听众一听到“财务状况”,脑子里立马冒出来的是跟财务管理有关的知识。

- 很多听众,已经开始默默背诵书中讲的财务数据指标了。

在不梳理问题的情况下,只是参照教科书,人们很有可能给出“你年龄24岁,月入上万元,无车、无房、无贷款,属于潇洒青年”这种听起来似乎全面,可实际上是与提问人真正关心的问题相差甚远的答案。很多人会把这种偏差归罪于提问人:“你为什么不说清楚呢?”可在提问人看来:“我就是不懂分析,所以才来提问的呀,专业的分析师怎么连这点技能都没有呢?

包括在看本书的读者,可以拿出自己看本章开头时在纸上列下的不清晰问题的清单,看看以下内容中自己罗列了多少项。

- “我”的身份是什么?

- “财务状况”具体指哪些指标?

- 为什么要分析“财务状况”?

- “财务状况”对应的时间状态是什么?

如果你意识到了要明确这4个问题,那么恭喜你,你的意识里已经有了分析思维的萌芽后续可以多加利用以便继续进步。如果你遗漏了某些点,甚至以为这个问题已经很清楚了就有可能和现场观众一样,做一个“想当然”的分析。

即使省去了开头的问题梳理,还有后续的其他干扰因素。如:

- 很多听众一听到“我要买房子结婚”,思路就偏离到“买新房时女方到底要不要掏钱”。

- 很多听众一听到“我不想让父母掏钱买房”,思路就偏离到“到底该不该让父母掏钱买房”。

- 很多听众一听到“我还差一笔首付”,就想当然地认为听众 A没有钱。

有些人甚至都不会先去确认听众 A到底是不是真的了解过房价。

思路被情绪、立场、态度带歪,主观臆断,“想当然”--这些都会在分析过程中发生。在缺少专业分析技能的时候,这种事经常发生,而这种事情正是专业分析师要极力避免的。

总结:专业分析的工作应这样做

以上就是对专业分析工作流程最通俗的解释。之所以举这个简单的例子,如此细致地讲述分析过程,就是想揭开所谓“大数据分析”的神秘面纱。读者会看到专业的分析技能原本并不神秘,也并不“高大上”,它很具体、很细节、很琐碎,它建立在详细、真实的数据之上,核心是逻辑性,通过一步步地推导最终得到答案。

商业数据分析本质上对抗的是不确定性,不光是来自外部经营环境的不确定性,更多的是来自企业内部的不确定性。如情绪化的决策、“拍脑袋”的决策、不了解细节就下手等问题。

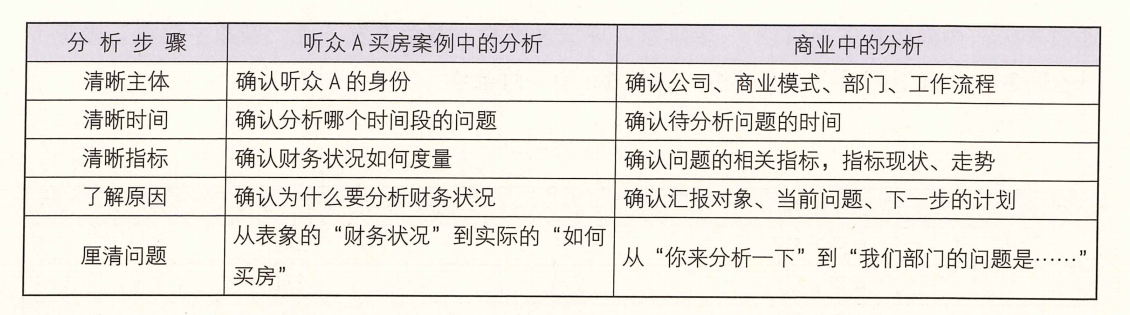

商业数据分析是解决这些问题的手段,其有一套完整的流程,包括 10个环节。如果对应前文中所讲的,听众A需要“帮我分析一下财务状况”的例子如下。

- 清晰主体:确认听众 A的身份。

- 清晰时间:确认分析哪个时间段的“财务状况”。

- 清晰指标:确认“财务状况”是什么意思

- 了解原因:确认为什么要分析“财务状况”。

- 厘清问题:从表象的“财务状况”到实际的“如何买房!

- 收集数据:听众A不了解房价,要先收集房价,看意向房。

- 明确标准:确认听众 A到底想要什么样子的房子。

- 评估分析:标准+现状,推导出是否缺钱。。

- 深入分析:借钱?改标准?。

- 输出结论:可以从xx地方借钱;可以调整 xx标准。。

以上就是商业分析的全过程,其中前5步是单纯的问题梳理工作,通过一步步理,聚焦到真正要解决的问题;后5步更多的是“分析”的工作,通过逻辑推导得到答案。题目的问题很简单,用加减乘除算法即可,更复杂的问题会使用统计学、运筹学等专业方法来辅助分析。

真实企业中的商业分析和这个过程是一模一样的,甚至会更曲折。已经参加工作的读者大多会遇到这样的情况,在企业里做数据分析的时候,业务部门都会提下面的问题:

- “请分析一下销售情况。”

- “请分析一下用户情况。”

- “请分析一下活动效果。”

至于以下问题,则统统不清楚,

- 是谁需要分析?。

- 为什么需要分析?

- 分析的是什么时间段的问题?

- “销售情况”具体指什么?

- 数据分析师理解的“销售情况”和财务、运营、销售、售后、生产口中的“销售情况”是不是一回事?

甚至财务、运营、销售、售后、生产等部门之间,在提到“销售情况”时,思考问题的角度想得到的答案都完全不一样。

- 财务部门:“这个月利润指标不达标,我要从收入/成本两头追查原因。。

- 生产部门:“看着销售业绩不好,产品肯定积压严重,我得缓缓再进原料。

- 运营部门:“这个月销售业绩不是很好,我可以做什么事来帮帮忙?”

- 销售部门:“哎呀,业绩不达标,要扣奖金了!得想办法多销售产品啊!”

这时候如果不具体梳理问题,只是泛泛而谈报给各个部门:“昨天销售业绩为 100 万元,前天销售业绩为 120万元,大前天销售业绩为150万元……”所有部门都会一起批评:“你做了什么分析?你的分析有什么意义?你的分析有什么价值?”简单地陈列数据,不能解决商业问题,也不能满足各个部门的需求,所以掌握问题梳理的方法、掌握沟通技巧非常有必要。

如果在自己不熟悉的领域进行分析,则更需要梳理问题。

- 去面试。

- 入职了新公司。

- 乙方公司去甲方竞标。。

- 在同一个公司内换了业务部门。

- 接收了一个陌生项目的分析需求。

对于以上情况做数据分析的人有可能不清楚:到底我要分析什么。具体到一个公司的一类问题,有很多种可能,这时候就不能指望用一套通用模板来解决问题了。认真梳理某公司的商业模式、部门架构、工作流程,再落实到具体问题上就显得格外重要了(见表)。

但这样的流程会让分析师太被动,需要做大量的沟通,并且需要分析师和业务人员面对面交流。是否有办法能够在业务人员不提问题的情况下,分析师也能主动发现问题呢?,下面文章会揭晓。