典型问题:“看到这些数字,我很慌”

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

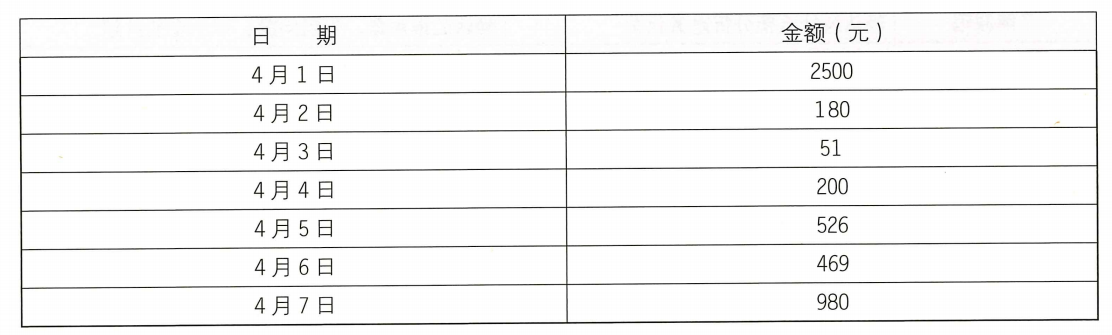

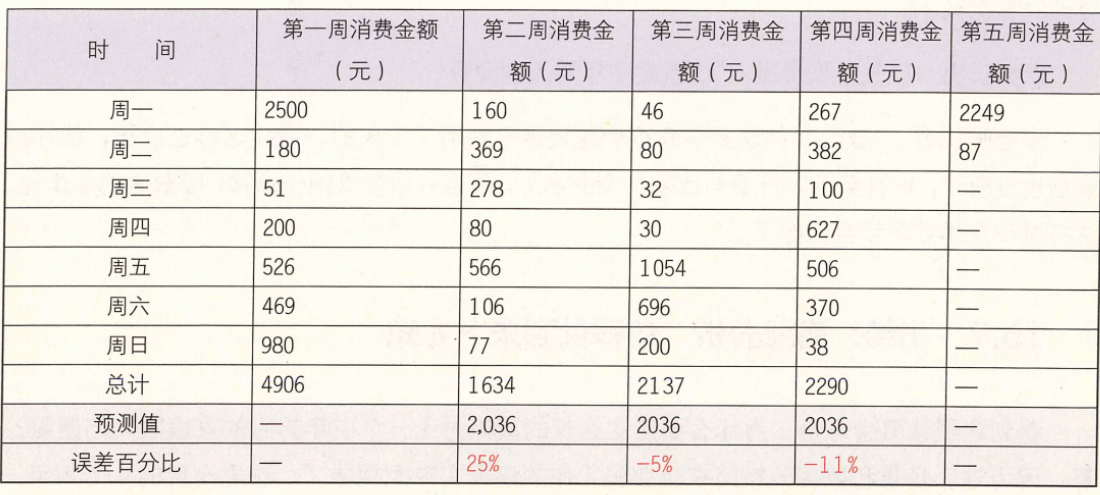

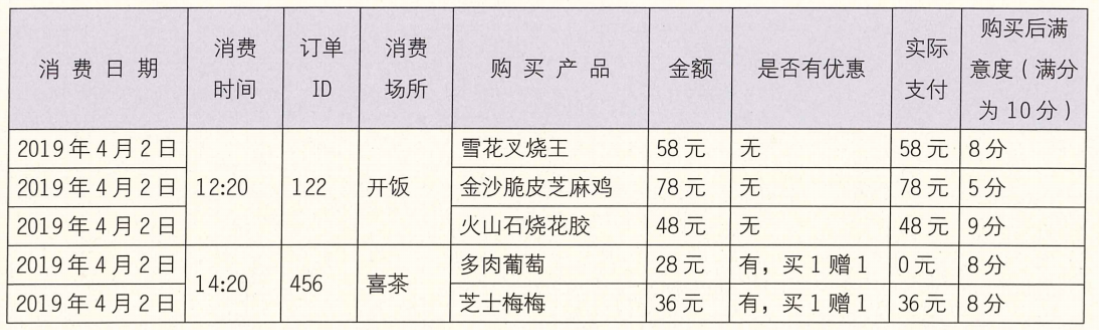

下表是一份账单数据,你能从这一堆数字里看出什么来吗?

第一眼能看到的数据如下。

- 最多的一笔消费金额:2500:元。

- 最少的一笔消费金额:51元。

如果稍加计算,还能计算出下面的信息。

- 总金额:4906 元。

- 平均每天消费的金额:701元。

- 有5天的花费小于平均值。

然而,这些数字又说明了什么问题呢? 似乎到这里我们就陷入僵局了。因为这些只是单纯的计算数据,丝毫没有思考这些数据有什么现实含义。

整体思路:读出数据含义,判断数据走势

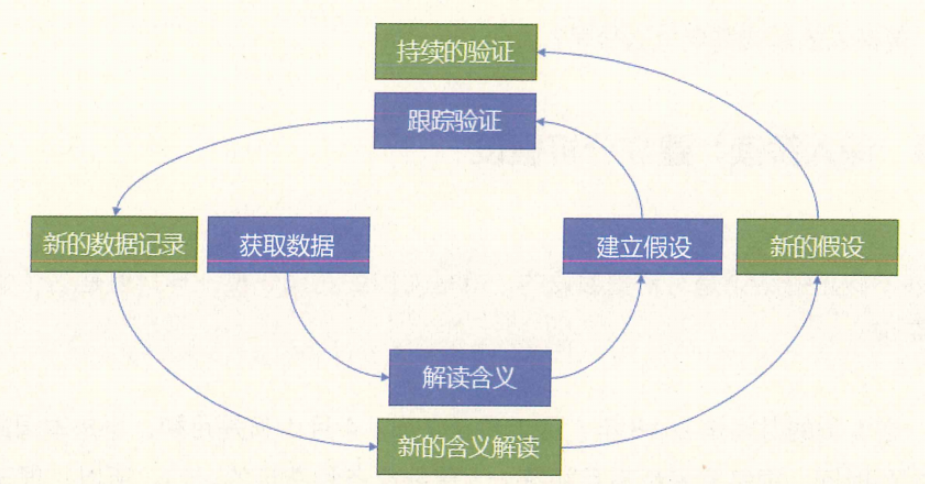

商业分析能不能未卜先知?当然不能。但如果分析师做过数据分析,就有可能推断出未来的情况。因为数据反映的是一个具体场景下的业务问题,业务问题本身有它的发展规律,这种规律又能通过数据展现出来。因此,通过商业分析判断走势,需要分4步走。

- 获取数据。这是最基础的条件,获取数据,掌握基本情况。

- 解读含义。数据是业务的体现,数据背后到底反映了什么问题,要解读出来。

- 建立假设。到底解读得对不对,还需要持续跟踪验证,因此要建立待验证假设。

- 跟踪验证。最好的检验就是通过实践检验,持续跟踪问题,以便检验假设对错。

以上4个步骤,不是一蹴而就的,而是一个循环的过程。通过不断的获取数据、解读含义、建立假设、跟踪验证,最终淘汰不合理的假设,保留合理的假设,这样随着时间的推移,事情就能越来越接近真相,如图所示。

因此,如果读者对前面提到的数据没有思路,不妨结合自身的消费情况思考一下:这可是一个人每天支出的费用统计呀。请读者想想看,自己上一次一天花 2500 元是什么时候,花在哪里了?一天仅花 51 元又是什么时候,花在哪里了?这样一对比,是不是就有思路了?

解读含义:从结合场景开始

- 有多少读者注意到老张在哪个城市? 答:广州。

- 有多少读者又注意到,这是哪一年发生的事? 答:2018年。

那么,问大家一个简单的问题:2018年广州市城镇居民人均收入是多少元?通过在网上搜索就能看到,根据国家统计局广东调查总队发布的:2018年广州市城镇居民人均可支配收入为 44341 元每年,平均每月可支配收入为3695元。

有多少读者注意到,老张老婆4月的第一周花了多少元?答:4906元。这么一对比,是不是看出问题了。“才一周时间就花了别人一个月的收入,这消费能力很高呀!你老婆的收入一定不错啊!”陈老师感慨道。

老张说道:“不!并没有!她一个月的收入才8000多元(税后)。我们家的大件物品的支出.房贷是我在出,其他东西是我老婆在买,我每个月还得给她8000元呢!"

听到这里,读者是不是又发现新的问题了。不需要用什么高深的方法,可以简单推算:如果1周消费4906元,那么按这个算法4周的消费就是4906x4=19624元,大于老张老婆的工资8000元加老张给老婆的8000元的总和。看起来,老张老婆应该是隐隐觉得自己每个月入不敷出了,所以才开始记账的,至于发给老张看,多少想表达某些意思。

这么看起来,你的零花钱保不住了呀!”陈老师调侃道。

“哎呀!这可怎么办呀……能再深入解读一下吗?”老张瞬间更加紧张了。

那么,更深入的解读需要怎么做呢?

深入解读:建立分析假设

TIP

注意: 入不敷出的结论是有前提假设的,就是4周的花销一模一样,但是这个假设不一定成立。

首先,这1周的时间是2018年4月1日至7日。4月1日是月初,也是本周最大的一笔开支花出去的时间,很多家庭都有月初花一大笔钱交各种费用的习惯。所以,很有可能4月1 日的 2500 元之后不会再有了。

其次,2018年4月5日至7日,有3天是清明节假期,这3天的支出明显高于4月2日至4日3个工作日的支出,所以可以假设节假日全家一起出去玩,这笔钱也是老张老婆出的;4月2日至4日这3个工作日的支出,则是她的个人消费。通过计算后便发现:老张老婆的个人日均消费仅 144元,节假日日均消费却高达 658元。

这样一对比似乎又能推出一个让老张害怕的事情了。老张老婆应该是想表达:“你看我自己花的钱好少,钱都是补贴家用和全家一起出去玩时花的,所以老张你必须多给我一些钱了!”

分析至此,可以推导出3个假设。

- 假设1:月初的2500元消费,之后不会再出现,最多月底会有一笔。

- 假设2:节假日日均消费(658元)远高于工作日日均消费(144元)。

- 假设3:节假日的消费会持续高于工作日的消费。

基于这3个假设和第一周的数据,可以计算一下老张的零花钱是否需要都给老婆。

- 工作日的消费金额:144x5-720元。

- 非工作日的消费金额:658x2-1316元。

所以,预计第二周的总消费金额为 2036 元。

预计全月总消费金额为 4906+2036x3+2500(月底有一笔项目款)=13,500元。

预计全月总消费金额为 13,500 元,小于老张老婆每月 16,000 元可支配收入。

所以这么算起来,老张还能保住自己的零花钱!

然而,老张对这个结果一点都不满意!他想控制一下消费,以便保住自己的零花钱。工作日的消费是老婆的个人行为,难以控制。那就从周末开始吧!以后周末的消费能压缩就压缩,看看能省多少。老张信心满满地说道:“就从下周开始,不带孩子出去逛街了,找个公园也能玩玩,还能省钱!

老张推导出的假设正确吗?不知道。老张能成功吗?不知道。一切都得等待时间的检验。所以后续得继续跟踪数据走势才行,做分析从来都不是一蹴而就的。

持续跟踪:验证分析假设

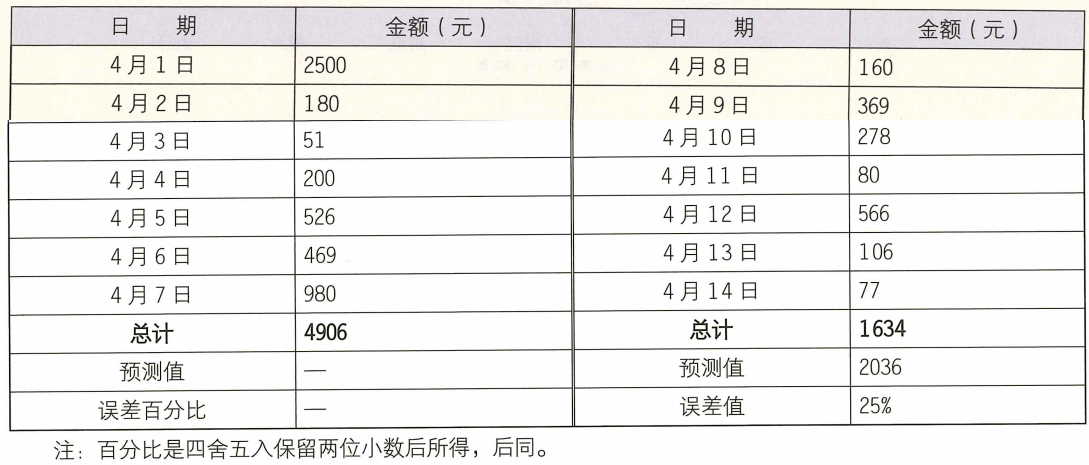

4月的第二周平静地过去了,第三周的周一,老张急匆匆地来分享最新的数据(见表)。

读者自行思考一下,从这个数据里你能读出什么信息?

有了最新数据后怎么办?当然是拿出假设来对照一下。

- 假设1:成立!月初的2500元的消费确实没有了,可以持续观察。。

- 假设2:不成立!工作日的消费明显增长了!到底是为什么呢?

- 假设3:不成立!这是老张人为控制的结果,周末没出去玩,所以省了钱。。

当假设不成立的时候,就得继续追问背后的原因。老张垂头丧气地说道:“周一回去我就宣布'这个周末我们不去逛街了,要省点钱。’谁知道老婆每天晚上临睡前都要去网上买东西,结果尽管周末没去逛街买东西,但是算下来消费一分都没少,哎!”原来如此!

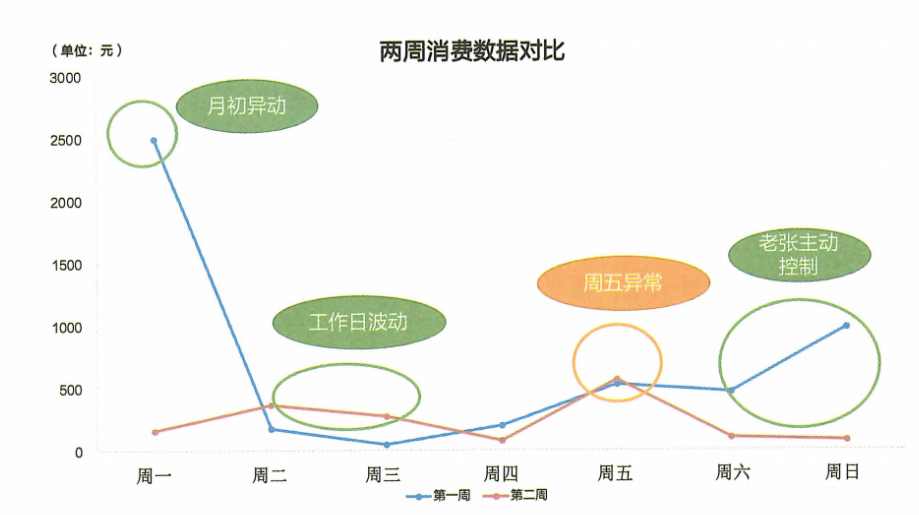

等等,这里似乎忽略了一个细节。仔细对比两周的数据,如图 15-2所示,周五明显有异常值。虽然是工作日,但是支出明显比其他工作日的支出高。而且在老张如此心急火燎控制支出的时候,这一天的支出居然没有减少。是不是有问题呢?老张是不是隐瞒了什么?

追问之下老张才吐出真言:周五有特殊活动。周末是全家一起出去逛街买东西的时间,可周五一般是老张和他老婆过二人世界的时间(孩子交给爷爷奶奶照顾),所以这个钱是万万不能省的。

这么算起来,老张可能真的黔驴技穷了,根本没什么可以压缩支出的空间了!唯一能指望的是继续周末不出去玩。可是,老张说道:“也不能总带孩子在公园玩吧?就算去郊区,吃个农家饭,还是得花钱,哎!”这样,老张就只能听天由命了,他能保住他的零花钱吗?

复盘总结:发现问题规律

到了5月1日,4月份的最终支出数据出来了,如表15-3所示。

强烈建议读者自己先看看这个数据,思考一下老张能保住他的零花钱吗?

问:老张老婆一个月一共花了多少元?答:13,300元。13,300元小于可支配收入16,000元还剩余 2700 元。很有可能,老张老婆在开始记账的时候,也只是单纯地感觉到钱花多了,但没有真正计算过,到底花了多少钱。这么计算来看老张还是有希望保住自己的零花钱的。果然老张反馈老婆只是默默地继续记账,并没有说什么,看起来老张的零花钱暂时是安全的。

然而一个新的问题是:老张的零花钱未来会继续安全吗?想通过过去发生的事情推测未来的情况可不是一件容易的事情。没有人能“拍胸脯”保证过去发生的事情未来一定会再发生。但是,通过数据分析,可以从过去发生的事情里找到一些端倪。比如老张老婆的消费,其实有几条明显的规律。

- 规律 1:每个月的月初、月末各有一笔大额开支,猜测是固定的水电气的费用或伙食费一类的支出。

- 规律 2:在周末出门逛街的前提下,工作日的支出非常少,甚至最少的一天只消费了30元!有在广州生活经历的读者可能都觉得不可思议,猜测可能老张老婆的公司有食堂,午饭解决了才能靠如此少的消费过日子。

- 规律 3:每周五,夫妻的二人世界是万万不能少的。

- 规律 4:周末如果不出去消费,就会分散到平时,总之每周支出少不了多少。

当然,以上规律是基于一个月的观察总结出的,也有可能受到个案影响有偏差。没关系只要持续观察,看假设是否成立即可。所谓规律,即经过长期观察检验,发现其在特定条件下稳定出现的现象。数据能总结、验证规律。

当然,以上规律是基于一个月的观察总结出的,也有可能受到个案影响有偏差。没关系只要持续观察,看假设是否成立即可。所谓规律,即经过长期观察检验,发现其在特定条件下稳定出现的现象。数据能总结、验证规律。

假设这4条规律全部经得起检验,那么就能推导出一个结论:未来老张被没收零花钱的风险并不会降低。他既不愿意放弃每个周五的二人世界,也不敢阻止老婆花钱,又不能长期控制周末的消费,那么他对于这个支出数据几乎没有什么控制能力。考虑到老婆每月只剩下2000多元,短期内收入又不会增加。那么一旦出现大额支出(比如生病、旅游)等就得动用自己的零花钱了。

老张长出一口气,叹息道:“这就是中年男人的命呀!”

陈老师说道:“放心,你老婆很有可能对记账坚持不了多久的,继续这样过日子,就什么麻烦也没有了。你甚至可以打着项目发奖金的名义,不定时地多给她一点钱,缓解她的焦虑感这样说不定她就更不会记账了。

小结:商业分析,这样做到未卜先知

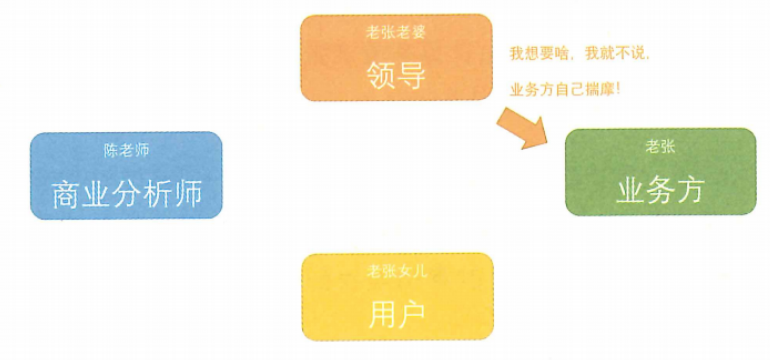

看到这里读者会好奇:为什么要花这么长的篇幅讨论一个中年男人的家庭收入问题呢?答:因为这个场景和数据分析师在企业里工作的场景实在太相似了。这里出现的4个角色刚好对应企业里的4种角色,如图所示。

老张老婆:对应业务部门的领导。在企业里,领导不会很详细地跟下属解释他想做什么。

很多时候,就是看似轻描淡写地给了几个数字,实际上却心有所想。这时候,考验的就是下属的工作能力了。

老张:对应着业务部门的同事。

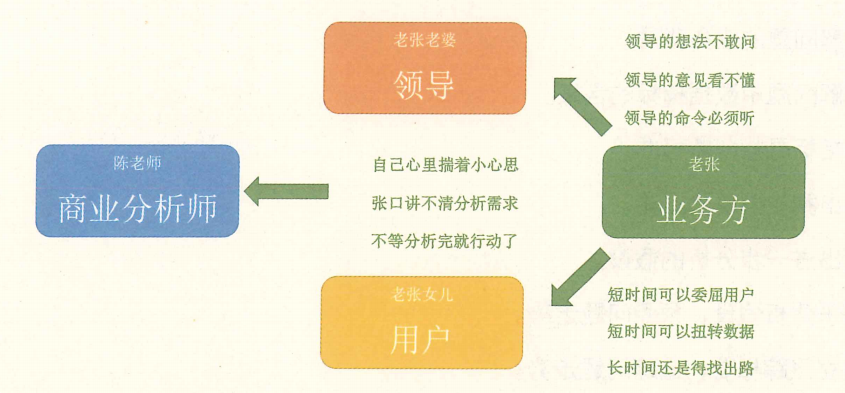

面对领导:

- 领导的想法不敢问--到头来,他也没敢问老婆为什么要记账。

- 领导的意见看不懂--到头来,他也没明白老婆记账的真实动机是什么。

- 领导的命令必须听--到头来,他也没敢阻止老婆花钱。

面对数据分析师

- 自己心里揣着小心思--周五的小活动,老张是不会主动说的。

- 张口讲不清分析需求--“你看看这堆数字,我老婆为什么发给我这个啊?1

- 不等分析完就行动了--“我不能坐以待毙!周末不逛街了!

面对用户:

- 短时间可以委屈用户--周末不出去玩了!

- 短时间可以扭转数据--果然周末不出去玩之后,就花钱少了,

- 长时间还是得找出路--只能委屈宝宝一周,下周还是得出去玩(见图 15-4)。

这几乎是所有企业里业务部门的工作状态。在这种情况下,分析师是无法指望业务方能完全清晰、准确地把真实问题表达出来的。他们可能不想表达或不能表达,也可能自己都是丈二和尚摸不着头脑。如何揣摩形势,从数字中解读出状况就变得格外重要了。

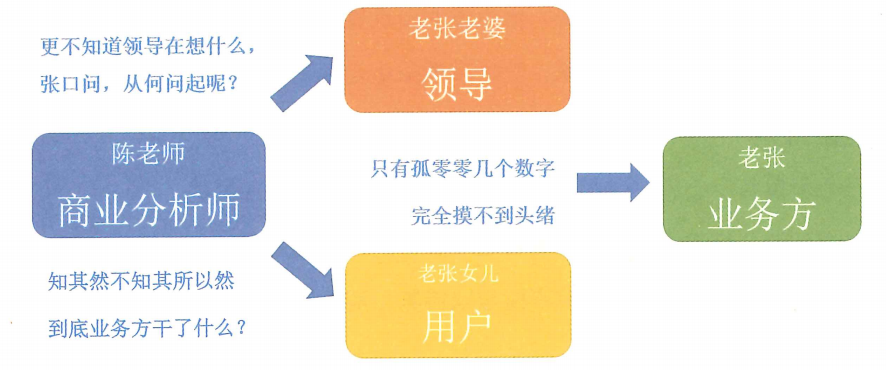

故事里的陈老师,就是典型的商业分析师的角色(见图15-5):

- 无法直接跟领导沟通,不知道真实的问题背景是什么。

- 业务方自己也稀里糊涂的,只有零散的数据,没有思路,这里面隐藏了很多信息。

- 只能通过数据观察用户的变化行为,可这些数据又是业务方人为制造出来的。

这才是商业分析师在企业里的真实处境。有句古话:战场上,真理第一个阵亡。虽然在数据分析领域有数学、统计学、运筹学等学科做支撑,但在真实的企业环境中,如何应对这些复杂的情况,才是数据分析师先要掌握的能力。不然,就如同泥巴地里盖高楼,再科学的理论也无从谈起。

故事讲完了,下面总结一下故事中包含的道理。

分析师想在一无所知的情况下,解读出数据背后的商业含义需要做到以下这几步。

- 理解问题的业务背景。

- 理解问题中数据指标的含义。

- 为指标寻找判断标准。

- 输出初步判断的结论。

- 输出进一步分析的假设。

- 基于分析假设,预测问题走势。

- 建立跟踪标准,追踪问题走势。

- 根据问题走势,验证假设真伪。

- 总结经验,输出结论。

这里前5步是一个不断寻找数据所反映的商业含义的过程,这里需要把数字与具体的场景联系起来,从而解读出含义。比如,4月1日只是一个普通的日期,但也可以解读为“月初”,4月1日的消费,就对应着月初的开支;4月5、6、7日分别也是一个个普通的日期,但也可以解读为是清明节假期,4月5、6、7日的消费,对应的消费是假期消费。通过场景关联,可以解读数据背后的含义。

同样,数字本身不会说话,要结合标准才能得出结论,这里以下面的标准进行对比。

- 居民平均收入对比个人支出。。

- 单月总支出对比老张老婆全部支出。

- 周末家庭支出对比个人支出。

多个标准配合导出待分析假设。

后4步则是逐步验证假设,形成结论的过程。牢记“稳定的规律,会在同样的场景下重复出现”这个原则。如果一个规律是固定的,则一定会在持续的观察中反复出现。所以,由数据得出结论的过程也不是一蹴而就的,而是长期的、持续的观察过程。其中稳定出现的、经得起验证的部分,才会被记录下来;不稳定的部分则会引出新的思考。这种持续的观察和验证,可以沉淀经验,使得出的结论逐步趋向正确。

在这个反复验证的过程里,即使业务部门有隐藏的内容,也能通过数据发现,就像老张的周五快乐日”被发现一样。分析师能做到这一步,就真正实现了未卜先知、洞察清晰。当然这需要分析师在一个业务领域有长时间的积累和思考才能实现。

最后一个小问题:商业分析的最大痛点

故事到这里就全部讲完了。然而,还有几个看似简单的小问题要问读者

- 你有记账的习惯吗?

- 你记得昨天、上一周、上个月花了多少钱吗?

- 你知道你的钱具体花在哪里了吗?花了钱以后自己满意不满意呢?

理论上,每个人都希望有一张消费记录表,有了它,就能准确地掌握每一笔钱的用途了,还能分析出哪些钱是浪费的,哪些钱花得很值(可真是有用呀!),如表 15-4 所示。

制作这张消费记录表的技术难度很小,只要有个小账本,随手一记就好。可问题是技术难度如此小,又如此有意义的工作,有几个人真正能做到呢?

答:只有少数人可以做到!

对于具体到某天、某个小时、某分钟到底花了多少钱?花在了什么地方?花得值不值?几乎没有人可以做到很详细的记录。这样才会使人们总感觉自己的钱花得很快。那么,一个更深入的问题来了:既然人们连自己的钱花到哪里了这么重要的事都记录不清楚,又怎么能指望他们能记住企业要求他采集的各种信息呢?!

实际上,数据采集永远是商业分析最大的“敌人”,这是因为在实际的业务开展中,经常存在以下情况。

- 需要人工填写、手动采集的数据,经常被错填、乱填,甚至不填。。

- 需要埋点的数据,经常被业务方以“开发太慢,影响上线进度”为理由而忽略。。

- 和交易有关的数据,经常被人们通过故意拆单、拼单、凑优惠金额等行为扭曲。。

可以说数据不准确、不真实是常态。

因此,做商业分析必须学会用尽可能少的、接近真实的数据做出尽可能准确的判断。通过建立合理假设,观察数据走势来验证自己的判断,从而让假设越发趋近真实。这才是这个故事的终极寓意:如果有准确、全面、真实的数据,那每个人都会做判断;当现实情况错综复杂时,只有经历过专业训练的人才能拨云见日。这也是商业分析的意义所在:用越来越准确的数据来对抗不确定性的因素。

然而,在这个故事中商业分析还是显得太被动了,那么商业分析有没有手段能直接驱动业务进步呢?当然有,至于具体操作方法,请看第16章的内容。