标杆分析:快速积累商业成功的经验

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

人们都希望通过商业分析指导具体的销售动作,遗憾的是,任何一类销售动作,其中都有大量的不可量化的因素,通过数据很难直接计算出一个可行的办法。但是,通过数据能找到值得学习的标杆员工,直接复制标杆员工的做法,可以极大地提高执行效率。只是,这么做要满足以下前提。

- 标杆员工真的是一个标杆,不是偶尔运气好。

- 标杆员工的做法有规律可循,没有太特殊的成分。

- 标杆员工的做法别的员工也可以学得会。

标杆分析法的核心工作就是解决以上3个问题。如果以上3个问题处理得不好,就会产生以下问题。

- 表现不稳定一比如上个月找出来的标杆员工,这个月的表现一塌糊涂,引发众人质疑:“这也值得学?"

- 本末倒置一比如:“标杆员工一个月能开发100个客户!你们一个月也要开发100个客户!”引发众人质疑:“他就是因为能开发100个客户才成为标杆的,我们想学习他的方法。“

- 无功而返一如果标杆员工的做法难度太大,那么其他人根本学不来:“人家是“奇才’我们是凡人’,怎么办?“

要解决以上问题,首先得确保标杆员工的表现很稳定,真的有规律可循。此时,先不要深入细节,先看结果指标。所谓的“标杆员工”,肯定在某个月份表现优异。唯一要确认的是这种表现是否有规律可循,是否能稳定地持续下去。

因此,在设定单月份表现标准的时候,不建议直接选取单月表现最好的员工作为标准,很有可能单月表现最好的员工有运气成分。在设定单月份表现标准的时候,建议以表现平均值作为参考,方便观察员工整体能力是否有进步,找出表现稳定的员工。

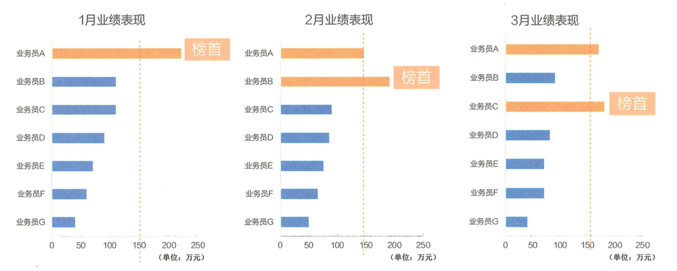

举一个简单的例子,如图所示。通过观察每个月的业务员业绩排行榜,就会发现每个月的冠军都是不一样的人,很难找到稳定的标杆员工。但如果将1.5倍的平均值作为标准值.则可以看到有的人可以每个月稳定地超过标准值,有的人偶尔超过,有的人从来没有超过,这样可以找出稳定的标杆员工,并且如果超过标准值的人越来越多,业务员的整体能力和整体业绩也就进步了。

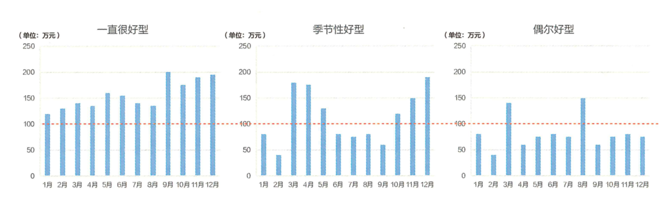

假设每个月业绩在100万元以上的业务员算业绩优秀的业务员,再观察各个业务员的表现通过两个维度可以划分为7种常见的形态。

(1) 看自然周期(见图)

- 一直很好型:不管哪个月份,都能超过考核要求。

- 季节性好型:在行业旺季(比如春季、秋季)表现好,在其他季节表现不好。

- 偶尔好型:表现好的月份分散,没有明显的规律。

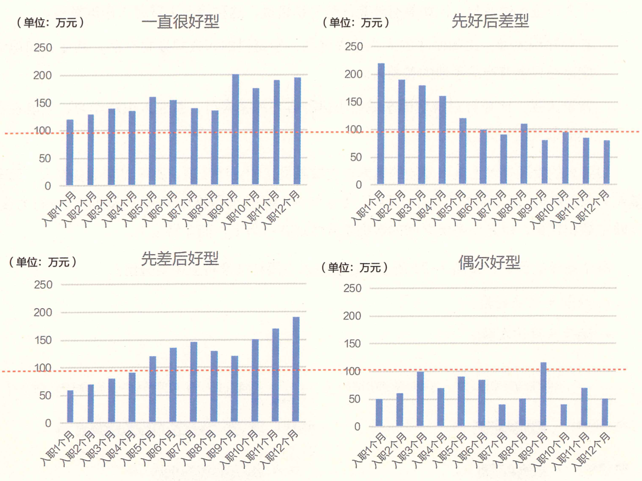

(2) 看生命周期(见图)

- 一直很好型:从入职开始,表现稳定,几乎全部超过考核要求。

- 先好后差型:入职时表现很好,之后表现一般。

- 先差后好型:入职时表现一般,之后一直能表现良好。

- 偶尔好型:表现好与差没有规律,随机发生。

对于这7种形态的标杆员工,可复制程度不同,具体介绍如下。

(1)复制难度高

偶尔好型:员工业绩表现好坏可能和个人素质关系不大( 比如电话外呼业务 ),此时只能考虑采用人海战术,或者利用外力提升效率(比如提供促销帮助或优化客户名单)。

季节性好型:员工业绩表现好坏也和个人素质关系不大,在旺季就是业绩好,在淡季谁的业绩也不好。这时候依然优先考虑采用人海战术。在旺季增派人手,在淡季重点保留忠诚度高个人品质好的员工(而非考虑业绩表现)。

(2)复制难度中等

先好后差型 :员工的业绩先好后差,最大的可能是他自带资源,在耗尽了自己原有资源后业绩就归于平淡,甚至没什么业绩。这种现象在B2B和B2B2C业务中非常常见。很多业务员有很好的资源,走到哪里就带到哪里。这种情况是很难复制的,但企业可以采用逆向思维!给更优厚的条件,吸引有资源的业务员加入,那么在短期内便可快速提升企业的业绩。

通过业务员的简历及与其面试沟通的数据可以识别出这类业务员的典型特征。

- 从业时间久。

- 就职的上一家公司是大平台。

- 过往业绩较好。

- 有明确的大客户服务记录。

这样做也算是“复制”,只不过不是复制某一种能力或经验,而是复制有同样特征的人群。 通过挑选资源好的业务员,可以提高企业的业绩。

一直很好型:对于一直表现好的业务员需要进一步区分,分析其表现好的因素是否可以复制。一般来说,业务员的个人特征太过强烈、专业知识太强、背景太强等都难以复制。

- 个人特征太过强烈:比如具有外貌优势的销售员,这种情况下普通人极难复制。

- 专业知识太强:比如学医的人去卖保健品、学材料的人去卖建材产品,其专业知识深度远超只会背产品手册的普通人。

- 背景太强:比如针对特定国家或者小语种客户的销售员,普通人很难学习,只能在很小的领域内找人。

如果真的发现是以上难以复制的因素在支撑着员工的业绩表现,则可以考虑复制人,而非复制方向。普通人能复制的不是个人特征、专业知识、背景,而是操作步骤、行动顺序、执行力度。反映在数据层面,就是业务员之间的数据差异体现在行为上,而非特征上。

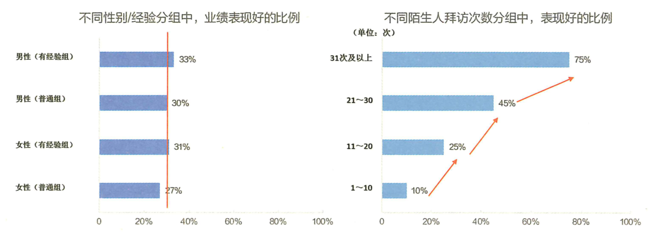

举个简单的例子,如图所示,这里按以下两种维度将业务员分组。

- 性别 + 行业经验

- 陌生人拜访次数

之后对比每组中表现好的比例发现,虽然经验确实会影响业绩的表现,有经验的男性比普通男性的业绩表现好,有经验的女性比普通女性的业绩表现好,但相比之下,陌生人拜访次数的差异导致的业绩表现的差异就很明显了。可以看出陌生人拜访次数是一个非常重要的行为,只要陌生人拜访次数多,业绩表现好的比例就大!

这个例子说明要找差异大的特征、行为。也有可能在用企业的数据检验后,发现结果是反过来的:有经验的业务员比没经验的业务员业绩表现高出30%以上,那就放心大胆地选有经验的业务员。

要注意的是,这里用来分组的特征、行为,与业绩不是直接相关的。

比如:业绩 = 线索数 X 成交率 X 客单价

不能用线索数、成交率、客单价中的任何一个指标来分组,否则就会出现本节开篇所说的本末倒置的问题。

问:“为什么他的业绩好?"

答:“因为他拿的线索多 /因为他成交率高。“

这是必然的!成交率低,业绩能好吗? 而且其他人想学习的也不是“成交率高”这 4个字而是“为什么成交率高?“

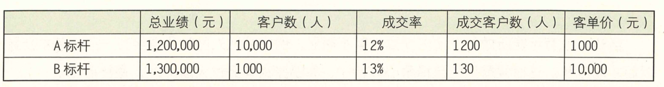

这种基于业绩拆解的指标对比只有在一种情况下是有意义的: 在一家企业内,同时存在两种成功路线,比如下面介绍的例子(见表)。

这两个标杆业务员都满足“总业绩在 100万元以上”的条件,但是两个人的表现完全不同!

- 一个业务员专门开发小客户: 开发客户极多,客单价不高,聚沙成塔。

- 另一个业务员专门开发大客户: 大客户购买力强,只要攻克少数大客户即可。

这时候,作为管理者可能就会纠结:两种路线到底选哪一个?因为虽然结果一样,但是实现方式差异太大。而且看起来都很极端,A标杆业务员会过于透支销售工作量和潜在客户数B标杆业务员会过于依赖大客户,忽视了很多中小客户的需求。

好在现实中很少出现这样极端的情况。大部分业务员开发大客户的能力有限,他们更多时候是保持一个基本行动量,比如开发100个客户,其中深挖10个大客户。

(3) 复制难度低

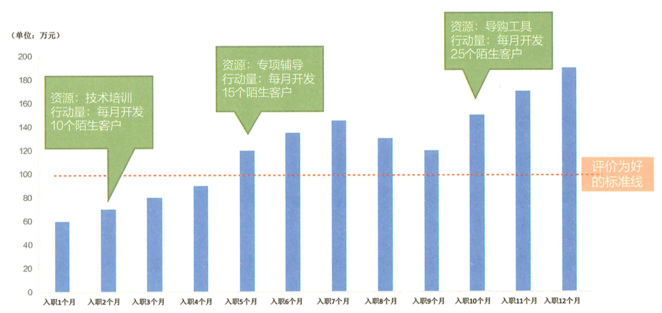

先差后好型:员工的业绩表现原本差,后来变好了,这种情况是管理者最乐于看到的。因为这代表了销售员的表现是可改善的。这时候,通过数据可能会发现下面的信息。

- 业务员们利用了某一个资源。

- 业务员们完成了某一项培训。

- 业务员们实现了某一个行为。

那么之后只要尽快将资源、工具、培训这几个方面做好,帮助其他业务员达成行动量目标,就能复制标杆业务员的成功经验,如图所示。

当然,也有可能所做的任何培训效果都不明显,例如销售人员就是得经过一段时间的历练以后才能成熟。这时候就只能选择耐心等待了,看哪些人能经过大浪淘沙,最终胜出。

最后,经过上述分析,企业可能得出一套“销售最佳实践SOP”,其中的内容如下。

- 基本行为:陌生拜访次数、二次跟进次数、回访次数······

- 过程监督:培训参与次数、拜访进度、跟进及时率······

- 结果检查:推荐给客户的产品结构、成交客户结构······

至少从数据层面看,标杆员工都有这样的行为,且这些是可以复制的。

当开始复制标杆员工时,还要关注一点:其他员工是否可以学会。很有可能总结出的“销售最佳实践SOP”是好的,但是员工需要分步骤学习,比如新人入职时,每次教一个动作,先掌握基础知识库再学陌生拜访,这样才能学得会。这就需要有更多的跟踪对比分析。