精准解决问题:将商品卖出去,让库存降下来

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

创业者:利用中级方法开展创业项目

对个人创业者而言,最有用的商业分析中级方法就是标杆分析模型。它和“认识商业分析”文章中讲的“如何区别创业项目靠不靠谱”一脉相承。在通过认真考察,发现靠谱项目以后,就要认真学习标杆的操作,这是最快的成功方法。

当然,更一般的形式是自己身边(亲戚、朋友、同乡、同学)已经有人小有成就了,且两人关系不错,这时候就直接学习别人的做法吧。找到靠谱的标杆然后认真学习是个人创业的最快捷径(没有之一)。

可能很多人会惊讶:不是学了一堆方法以后就要用起来吗?实际上恰恰相反,对个人创业者而言,在创业早期不认真把业务做扎实,沉迷于数字游戏是创业失败的核心原因之一。

以下是其中主要的问题如下。

(1)没找准标杆,闭门造车

或者凭感觉,或者凭简单的上门走访,就开始胡乱猜测对方的做法、成本、收入,最后幻想得很美好,而现实完全不一样。

(2)找到标杆,但不去认真研究过程

沉迷于在纸面上计算标杆的投入/产出,不仔细学习操作细节,不掌握开发客户的技巧不关注供给获取周期、周转细节,最后自然不可能成功。

(3)找到标杆,研究过程,但只看“绝招”

有一类人特别沉迷于学习所谓的“绝招”、“套路”、“技巧”,在学习标杆时不去关注基本的销售过程、采购方式,而是一门心思地研究营销活动、优惠等细节。这些营销活动确实对消费者有吸引力,但是不注重基本的销售、采购、周转等方法,只看细节,就会只见树木不见森林。

(4)找到标杆,学了过程,但执行不到位

不认真提高销售技巧、采购能力,而是每天沉迷于数据研究,基本工作做不到位,光看数据没有用。

总之,对大部分个人创业者而言,能坚强地挺过开业期,需要做大量艰苦的基本操作,不是纸上谈兵。因此找准标杆,加强执行力才是关键。更深层地看这个问题,可以说大部分的商业经验都是有代价的。在一条条数据曲线的背后,可能是一间小店倒闭,一个创业者破产所以最好不要拿自己的财富与前程做实验,从已经成功的案例中多吸收经验,走最稳妥的路才合适。

职场人:利用中级方法开展工作

对职场人士来说,商业分析中级方法是至关重要的,因为这些方法是清晰理流程,发现问题,寻找解决方案的基本方法(掌握了这一套方法,甚至都不需要掌握高级方法——让专业的数据分析师/商业分析师去处理复杂的问题就好了)。

特别是OSM模型,需要第一时间掌握。因为职场中存在的大量问题来自没有厘清目标。在小公司中,常常是想起来什么事就做什么事,毫无头绪;在大公司中,经常是按照流程、模板、老板指示盲目开工,有的项目甚至是直接在之前的方案基础上改改日期就“上马”了。从源头就没想清楚,到结尾肯定没有好的结果。比如最常见的运营活动,公司要“提升GMV”,可对于以下问题却一问三不知。

- 提升动作从什么时候开始?到什么时候结束?(目标的问题)

- GMV指标从多少提升到多少?(目标的问题)

- 用什么手段提升?(策略的问题)

- 投入多少资源进行提升?(策略的问题)

- 提升的手段真的有用吗?(策略的问题)

- 怎么确保手段都到位了?(度量的问题)

如果业务人员连自己要做什么都不清楚,那么后面肯定不会有好的结果。

有些人可能觉得委屈,说:“我们公司都是领导说了算,我做这些也没用呀。”越是领导说了算的公司,对业务人员而言,越要有OSM梳理的能力。只有这样才能提前发现领导部署中是否有漏洞,可以向领导提供补充方案。

进行了OSM模型梳理之后,后续的监控走势等也就水到渠成了,也能更容易总结出标杆的行为,后面的工作也会很顺利。

另一个很重要的应用是多维度诊断模型。在工作中,总有各种问题会让人心生不满,怀疑是不是自己的工作没做到位,很容易情绪化,做决策时自然容易出问题。最好的办法就是先冷静下来查查数据。把问题的真实性、轻重缓急程度、发生位置确认清楚,这样可以有效避免情绪化决策,提升工作效率,也能避免让自己被琐碎问题牵着鼻子走,有精力解决更重要的事情。

数据分析师:实现业务流程数据化

对专业的数据分析师而言,商业分析中级方法其实就是一个企业建立数据指标体系,实现业务流程数据化的主要过程。很多数据分析师对于以下问题都会苦恼。

- 到底怎样的指标体系才完美?

- 为什么我做的指标体系总被批评?

- 为什么建立了指标体系,业务利用不起来?

其核心问题只有一个:建立指标体系的过程和业务脱节,没有从业务目标、业务流程的角度着想,也没有结合业务实际面临的问题,自然总被质疑。

所以商业分析中级方法首推OSM模型,它让数据分析师习惯于代入业务目标思考。并且数据分析师还要掌握OSM模型的反向使用,即使现状是业务员习惯“拍脑袋”,也可以通过OSM模型的反向使用帮业务员发现不足之处,聚焦到需要做的事情上。

在诊断问题的时候也是如此,首先要考虑的不是分析模型本身是怎么构建的,而是要考虑业务方的判断来源。如果没有在判断来源上去伪存真,就会陷入无休止的忧虑中:业绩到底为什么跌了?不能不分轻重缓急地分析问题,多维度诊断模型则可以解决这个问题。

商业分析中级方法还有一个隐藏优势:分析方法的流程完全可以固化成SOP;梳理完毕的报表完全可以固化成数据产品。“固定的监控数据报表 + 固定的SOP”,可以把数据分析师从日常零散的数据提取工作中解放出来。

做数据分析最怕的是什么?当然是零散、混乱地提取数据!业务员突然冒出一句“这个数据老板要,下班之前要给”,就把数据分析师一整天的工作计划都打乱了。这种事情完全可以通过“固定监控数据报表 + 固定的SOP”来解决。

- 业务上线前:通过OSM模型梳理逻辑,建立监控报表。

- 业务开展中:通过多维度诊断模型过滤无效问题,监控小问题,集中解决大问题。

- 业务结束后:树立标杆,总结业务过程中的常见问题,为下一次选代/新业务做准备。

这样只要事先做好准备,利用历史数据做好标杆,后面除非发生突发的、重大的问题,否则根本不用数据分析师来解决。业务员自己看报表,看参照值就能把问题排除了,他们省心,数据分析师省力。

当然,这种现实和理想情况是有差距的。目标不清晰、过程没梳理,过程调整不知会数据分析师,发现一点波动就“大呼小叫”,事后没有及时复盘,复盘树标杆时以老板心情随机切换好坏标准……,现实中的种种坏习惯,都会导致数据分析师大量的无效工作。所以,让更多的人学习、理解商业分析方法的原理,是为了让大家能站在同一个角度思考,不要以为数据是“天上掉下来的”,其实收集数据是一个很艰巨的任务。

从中级方法到高级方法:面向更复杂的商业问题

细心的话可能会发现:在商业分析中级方法中,出现最多的一个词就是“更复杂的情况”,这是因为中级方法的核心在于厘清逻辑、发现问题。但是发现问题后,该如何找出原因却非常复杂。

比如在问题定位中,通过对问题发生的渠道、用户人群、时间定位,可以锁定问题点。但是为什么偏偏就是这个区域的用户出问题了呢?到底是因为当地情况特殊,还是因为其他地方没有发生问题?是因为产品不受欢迎,还是因为价格不合理?同样的产品是不是降价就可以了?这些真正深入的原因,并不能简单地通过锁定问题点来解释。

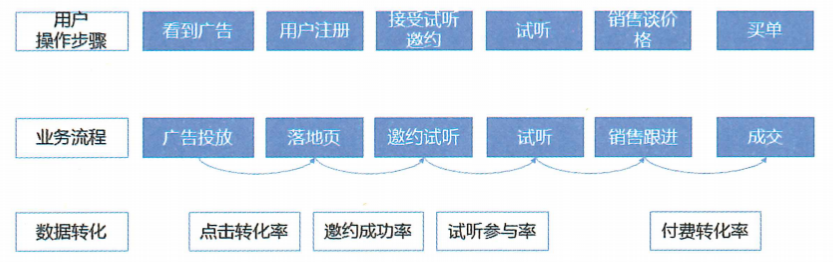

比如在漏斗分析中,出问题的环节越靠后,就越难说清楚到底是什么原因导致用户没有转化。还以某在线教育产品为例,其课程面向儿童,但需要家长参与,一起看课程效果,最后由家长付费。在这种情况下,交易流程特别长,分为:广告投放 → 用户注册 → 邀约试听 → 试听 → 谈价格 → 成交(见下图)。

如果在交易流程的早期,比如投放的广告用户不点击,那么问题很清晰:要么广告做得不要么渠道做得不行,直接更换广告/更换渠道,对比效果就好了。可如果用户在最后一步行,还是不付费,原因就很复杂了。可能的原因有下面的几种情况。

- 用户根本不想买。(用户需求问题)

- 用户还没下决心买。(用户态度问题)

- 用户对课程不满意。(产品问题)

- 竟品更好。(竞品问题)

- 宣传太夸张。(广告问题)

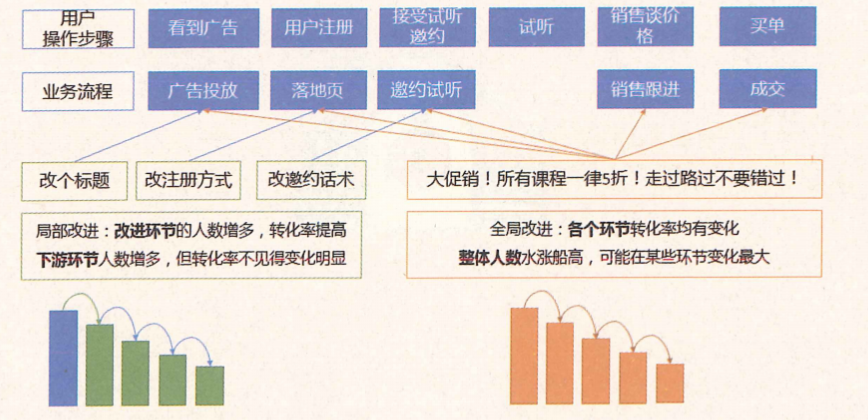

总之,各种影响因素会在最后一个环节爆发,想区分清楚也非常困难。并且站在业务的角度,也有两种典型的改进方式。

一种是局部改进型动作,改进后能对本环节的转化率产生影响,例如:

- 换广告画面:点击广告的人数会增加。

- 换落地页面:用户注册比例会增加。

- 换邀约话术:参与试听的人数比例会增加。

这些环节大部分发生在流程的早期,影响因素少,容易直接观察效果。

另一种是全局改进型动作,改进后能对整个交易流程都有影响,例如:

- 产品设计:讲师是知名老师。

- 价格设定:全网最低价。

- 促销活动设计:参与试听额外享有超大礼包。

只要有名师授课,只要价格够低,哪怕广告做得差,交易流程再长,用户还是会购买的这就是全局型动作的影响(见下图)。

所以,从根源上来说这种多因素交叉是无法避免的,我们能做的就是采用更多的方法,想办法厘清其中的问题。这也是商业分析高级方法核心要解决的难点。